天然砥石とは

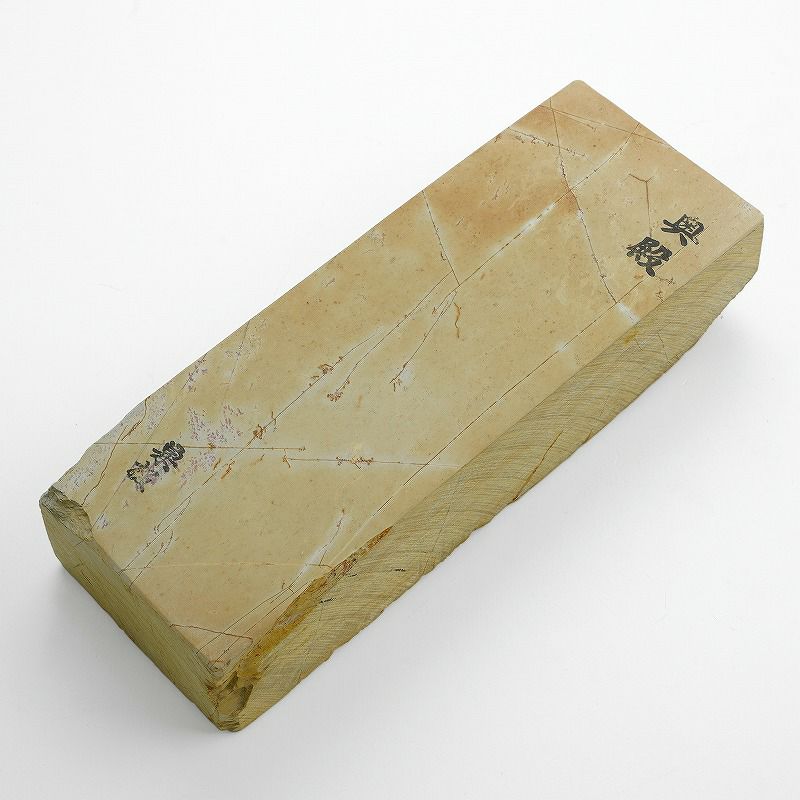

天然砥石は、数憶年という膨大な時間を費やしてできた地層から、採取された天然の砥石のことです。

天然砥石は人造砥石とは異なり「研汁」で研ぎ、

人造砥石と一線を画す切れ味と美しさを持った刃に仕上げることができます。

天然砥石の産地となる砥石山は、現在閉山しているものが多く、

流通している天然砥石の多くは過去に採掘されたもので、大変貴重です。

■ 京都の天然砥石

京都の仕上げ砥石は、「合砥(あわせど)」と呼ばれ、

「研ぎ味の良さ」や「埋蔵量」、「紋様」などの諸条件が特に優れており、長く重宝されています。

| 中山 | 奥殿 | 大平 |

| 大突 | 菖蒲谷 | 山不明 |

■ 愛媛・伊予の天然砥石

伊予(伊豫)の天然砥石は、日本で一番初めに流通したと言われる伝統ある砥石です。

最初は荒く感じますが徐々に粒子が細かくなり仕上げのノリを良い状態にしてくれます。

軟らかめの砥石で研ぎ易く、刃物の中仕上げに最適です。

| 伊予 |

天然砥石の選び方

下記に当店で取り扱いの多い、京都の天然砥石の選び方をまとめております。

※天然砥石は個体差が激しく、刃物・研ぎ手との相性によっても異なります。■ 天然砥石の産地・山から選ぶ

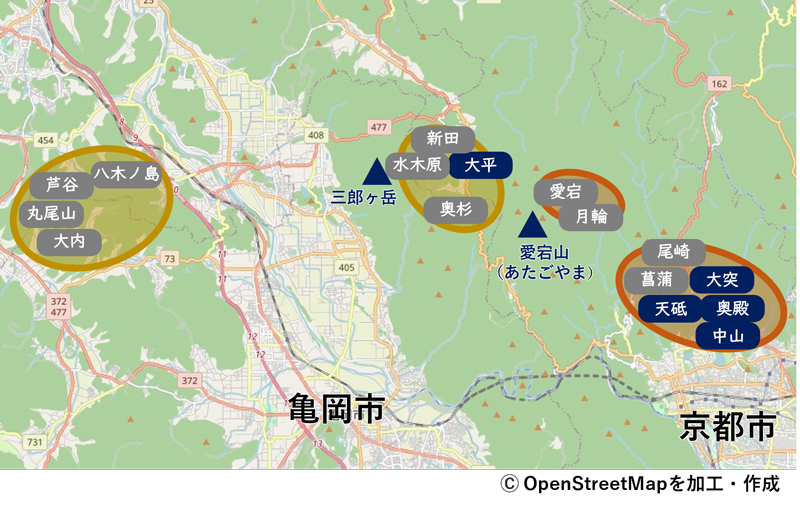

京都の天然砥石は、愛宕山を境に東側の産地を「東モン(東物)」、

西側の産地を「西モン(西物)」と呼ばれています。

東モン(東物)をオレンジの丸で、 西モン(西物)を黄色の丸で囲っております。

当店では、歴史が古く、良質な砥石が採れる東モン(東門)を中心に取り揃えております。

東モン(東門)は、砥粒がきめ細かく、打刃物に適していると言われています。

上記の地図にて当店で取り扱いのある、中山・奥殿・菖蒲谷・大平を紺色の長丸にしております。

各産地の特徴は、下記をご参考にお選びください。

| 東モン(東門) |

| 中山 |

|

中山とは |

| 大突 |

|

大突とは |

| 奥殿 |

|

奥殿とは |

| 菖蒲谷 |

|

菖蒲谷とは |

| 西モン(西物) |

| 大平 |

|

大平とは |

■ 研汁から選ぶ

砥汁が白いほど柔らかく、黒いほど目が詰まっていて硬い傾向にあります。

■ 銘柄・砥石層から選ぶ

当店では仕入元で確認がとれているもの以外は、銘柄・砥石層を表示していません。

| 内曇(天井巣板) | 赤ピン | 戸前 | 巣板 |

よくあるご質問

■ 天然砥石として使用できる石の条件は?

日本の各地で、天然砥石として採掘されてきた岩石は、大まかに見ると、

・荒砥は、砂岩

・中砥は、粘板岩・石英粗面岩・凝灰岩・安山岩など

・仕上げ砥は、珪質粘板岩・珪質頁岩など

となります。

これらの岩石の中で、砥石にできる条件は

・刃物よりも硬いこと

・目的とする研ぎに合う大きさの砥粒がほぼ均一に分散していること

・研いでいくにつれて新しい砥粒が出現すること

・潤滑剤の水がなじみやすいこと

などがあげられます。

■ 天然砥石と人造砥石の違いは?

【天然砥石】

天然砥石は研磨力が控えめで、研ぐのに時間がかかるものの、

研げば研ぐほど研汁の中の粒子が細かくなり、刃先をより鋭利に仕上げることができます。

また、天然砥石の微細な粒子の研ぎムラが、光を乱反射することで「曇り」と呼ばれる、

天然砥石ならでの鈍い輝きを放つ仕上がりとなります。

【人造砥石】

人造砥石は粒子が均一で、大きさを表す番手があり、

この粒子はいくら研いでも砥材の粒度までしか細かくなりません。

研磨力があるため、早く研ぐことができる反面、カエリができやすく

(天然砥石と比べ)刃先を鋭利に仕上げにくいと言われています。

また、鏡面に磨き上げることができます。

包丁

包丁 出刃包丁

出刃包丁

刺身包丁

刺身包丁

薄刃包丁

薄刃包丁

三徳包丁

三徳包丁

菜切り包丁

菜切り包丁

ペティナイフ

ペティナイフ

牛刀・筋引き・骨スキ

牛刀・筋引き・骨スキ

麺切り包丁

麺切り包丁

特殊包丁

特殊包丁

セット商品

セット商品

包丁収納・ケース

包丁収納・ケース

デザイン包丁

デザイン包丁

砥石

砥石 天然砥石

天然砥石

角砥石

角砥石

ダイヤモンド砥石

ダイヤモンド砥石

鎌・曲線用砥石

鎌・曲線用砥石

名倉砥石

名倉砥石

長刃包丁用砥石

長刃包丁用砥石

刃物研磨機

刃物研磨機

面直し砥石

面直し砥石

シャープナー

シャープナー

金盤・金剛砂

金盤・金剛砂

メンテナンス用品

メンテナンス用品

セット品

セット品

鎌

鎌 薄鎌

薄鎌

中厚鎌

中厚鎌

厚鎌

厚鎌

鋸鎌・縄切鎌・草取鎌

鋸鎌・縄切鎌・草取鎌

収穫鎌

収穫鎌

小鎌

小鎌

木鎌

木鎌

造林鎌

造林鎌

下刈鎌

下刈鎌

草削り鎌

草削り鎌

立鎌

立鎌

草刈機用品

草刈機用品 刈払刃

刈払刃

ナイロンカッター

ナイロンカッター

ナイロンコード

ナイロンコード

チップソー

チップソー

刈払機用アタッチメント

刈払機用アタッチメント

畦草刈機用刃

畦草刈機用刃

モア用刃

モア用刃

充電式除草機

充電式除草機

安全防具

安全防具

補助・メンテナンス工具

補助・メンテナンス工具

草焼きバーナー

草焼きバーナー

園芸・農業

園芸・農業 草削り・草取り

草削り・草取り

剪定用鋸

剪定用鋸

散水用具・噴霧器

散水用具・噴霧器

農作・園芸用具

農作・園芸用具

芝刈機・管理機・耕耘機爪

芝刈機・管理機・耕耘機爪

土農工具

土農工具

水田用除草用具

水田用除草用具

セット品

セット品

携帯・収納ケース

携帯・収納ケース

山林・剣鉈

山林・剣鉈 狩猟刀・剣鉈

狩猟刀・剣鉈

鉈

鉈

斧

斧

山林鋸

山林鋸

鳶口

鳶口

金矢・クサビ

金矢・クサビ

木の皮剥き・角返し

木の皮剥き・角返し

登山用杖・トレッキ

登山用杖・トレッキ

セット品

セット品

大工道具

大工道具 鉋

鉋

鋸

鋸

鑿

鑿

小刀・切出し・罫書き道具

小刀・切出し・罫書き道具

玄能・ハンマー・トンカチ

玄能・ハンマー・トンカチ

金切鋏

金切鋏

電動先端工具

電動先端工具

手鉤

手鉤

土木用品

土木用品

その他

その他

洋裁・調理

洋裁・調理 洋裁鋏・和鋏

洋裁鋏・和鋏

事務・工作・細工鋏

事務・工作・細工鋏

理美容品

理美容品

日用品

日用品

調理道具

調理道具

ソムリエナイフ・カトラリー

ソムリエナイフ・カトラリー

盛箸・盛皿・盛台

盛箸・盛皿・盛台

越前箸

越前箸

おろし金・鰹節削り

おろし金・鰹節削り

まな板

まな板

調理用鉄板

調理用鉄板

蕎麦打ち道具

蕎麦打ち道具